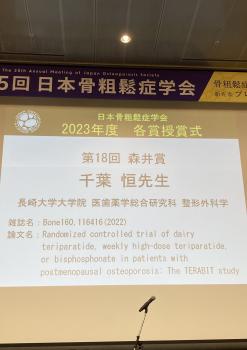

「森井賞

(今回の場合は2022年の論文に対して)表彰する論文賞です。

昨年、Boneにアクセプトされた「TERABIT study」(テリパラチド研究)の論文が、森井賞に採択となりました。

(Randomized controlled trial of daily teriparatide, weekly high-dose teriparatide,

or bisphosphonate in patients with postmenopausal osteoporosis: The TERABIT study)

この論文は、Boneのホームページの「The most downloaded articles in the last 90 days

アクセプトされた直後の2022年5月ごろから、1年以上にわたあって、ベスト8に入り続けています。

本研究は、共同著者23名、共同著者に書ききれずAcknowledgmentsで謝辞を書かせてもらった方36名、

たくさんの皆様のご協力で、成し遂げた研究です。こころより感謝申し上げます。

共著者も含めて、表彰の盾をいただく予定になっていますが、直前に理事長選挙があり、

共著者も多すぎて印刷が間に合わず、後ほど送られてくるそうです。楽しみです。

Comments