そして、PDF問題

さて、今回は、テリボンの結果を説明します。

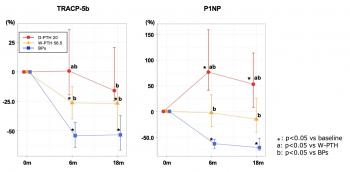

まず骨代謝マーカーですが、

テリボンはテリパラチドにもかかわらず、骨吸収マーカーを下げるという不思議な薬剤ですが、本研究でもその通りの結果が出ました。

そして骨形成マーカーは、前回のフォルテオと同じく、ベースラインの数値が高めだったため、高値を維持してる、と言える結果でした。

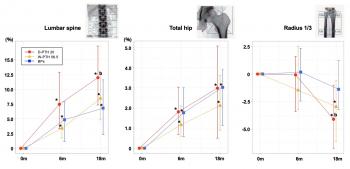

次にDXAですが、腰椎のBMDを18ヶ月で9%上昇させました。これは、フォルテオとビスホスホネートの間ぐらいです。

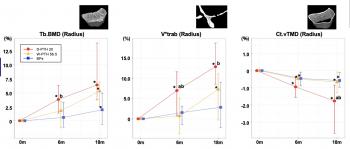

HR-pQCTで作業機序の詳細を見てみると、、

まずは海綿骨ですが、

海綿骨のBMDを5%上昇させています。前回述べた通り、この5%というのは、私たちの相場観からすると、かなり高いです。

海綿骨のどんな構造を特に変えているのか調べたところ、フォルテオと同じく、骨梁の空間の広がりを示す指標(V*trab)でした。

つまり「テリボンで特に改善する構造は、骨梁の連結性や太さ」です。

ただし、腰椎DXAの結果と同様に、テリボンの海綿骨BMDや骨梁連結性への作用は、フォルテオとビスホスホネートの間ぐらいです。

おそらくその理由は、テリパラチドの海綿骨への効果は、容量依存性だからだと思われます。

テリボンの患者さんは、週に1回の注射で済んでいる分、56.5 µg < 20 µg x7 = 140 µg ですので、総量は多くないことになります。

次に皮質骨ですが、

ここは本研究の最もコアな部分になります。テリパラチドの弱点と言われていた皮質骨BMDの低下が、テリボンではどうなっているか?

ドキドキしましたが、なんとか差がでてくれました。

下図(3番目の右)のCt.TMDという指標ですが、小さくて見えないかもしれませんが、赤(フォルテオ)に比べて、オレンジ(テリボン)が高い推移を示しています。

フォルテオで見られるような皮質骨BMDの低下が、テリボンでは見られない、という結果です。

テリボンは、投与頻度を週に1回にすることで、骨吸収を上げない、むしろ下げる作用を得ており、それが、皮質骨のBMDを低下させなかった原因かと思います。

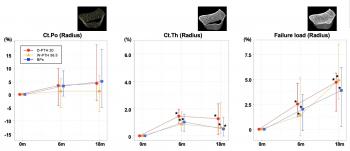

皮質骨多孔性(Cortical Porosity:Ct.Po)に関しては、前回述べた通り、3群で差がありませんでした。

第二世代HR-pQCTで形態が捉えられるような、一定の大きさをもつ皮質骨多孔性が増えるほどの作用を、フォルテオやテリボンは持ってないということかと思います。

そして、皮質骨の厚み(Cortical thickness:Ct.Th)に関しては、しっかり増えていました。

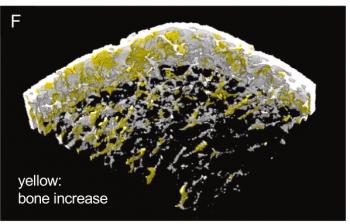

3D画像では、主に皮質骨の内膜面に骨形成が確認されました。

結果として、テリボンは、海綿骨と皮質骨の全ての骨微細構造に対して、バランスよく効果を有しており、

皮質骨と海綿骨を合わせたトータルの骨強度の指標である破壊荷重(Failure load:FL)をしっかり上げていました。

こうして、私たちの研究では「テリボンはやはり皮質骨BMDを下げないんだ」ということを証明することができました。

ただし、前述の通り、海綿骨への作用がフォルテオとビスホスホネートの間ぐらいですので、通常診療のDXAでは、上昇する数値が小さいと感じられるケースもあるかと思います。

逆に言うと、数値に見えない効果ですので、BMDの上昇率に対して骨折抑制率の高いこの薬剤の、作用機序の説明になっているかもしれません。

今回のブログ更新心待ちにしておりました(笑

分かりやすくフォルテオとテリボンの違いを教えて下さってありがとうございます!

今までフォルテオが1番骨密度を上げるので1番良いと思ってましたが、骨全体のバランスから考えるとテリボンも同等なんですね。

毎日皮下注しないといけないことに抵抗ある患者さんも居られますし、針が見えて怖いという患者さんもおられるので、そんな患者さんへの治療選択の1つとしてもテリボンは使えますね。

マネージャーであるメディカルスタッフに処方権はありませんが、患者さんの治療に対する意思決定支援をすることがマネージャーの役割だと思ってます。

知識を持って患者さんに説明することは意思決定支援に役立つと思いますので、今回のお話は凄く勉強になりました。

また、薬剤を投与してても骨密度が上がるまでは骨折リスクは高いので、転倒予防や環境調整など多職種で患者さんをフォローしていくのが重要だと思ってます。

長文乱文失礼しました。