今日は当直です。日曜の夕方に、医局で一人ぼっちで過ごしています。

ちなみに先月は、人生で初めて、「間違って当直」していました。ついにやらかしたな。

「今日は呼ばれないな、良い日だ」と思いながら、夕方に医局でごはんを食べてたら、

同僚のT先生もごはん食べにやってきて「どうしたの?」「当直です。先生は?」「当直だよ、、あれ?」

もうすぐ当直室に行こうと思っていたので、ここで気づいただけマシでした。彼のベッドで寝るところでした。

家に帰ったら、ちょっと反抗期の愛する娘(6歳)から、冷ややかな目つきで睨まれました。

2022年4月に「Bone」にアクセプトされた私たちの

テリパラチドの論文

ですが、ダウンロード数が多く、

11月の現在時点でも、「

The most downloaded articles in the last 90 days

」のベスト8を保っています。

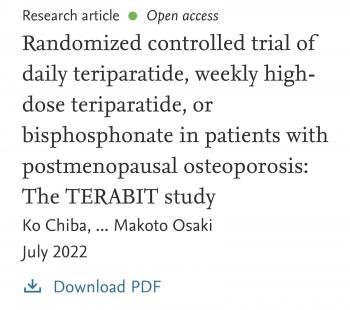

Randomized controlled trial of daily teriparatide, weekly high-dose teriparatide, or bisphosphonate in patients with postmenopausal osteoporosis: The TERABIT study

ただこれはちょっと裏がありまして、

今回は、「テリパラチド」の「RCT(randomized controlled trial)」で「フリーダウンロード」にしている、という点で、

ちょっとダウンロードのボタンを押したくなる条件を整えています。

論文の価値は、一般的には、「引用の数」で評価されています。

で、本件は単に雑誌ウェブサイトから「ダウンロードの数」ですので、本当の論文の価値とは言えないんです。

とは言え、素直に嬉しいですね!

日本から発信される骨粗鬆症の「臨床」論文には、いくつか不利な点があります。

1つは「日本独特の製剤」です。日本で承認されているビスホスホネート製剤は、容量が海外の半量です。

また、週1回テリパラチドは日本だけの製剤ですし、さらには、活性型ビタミンD製剤も日本だけの製剤です。

そうなんです、

欧米人のエディターやレビュアーは、当然「自分たちが使用できる薬剤」の「白人」のデータに興味があるわけで、

「日本だけの薬剤」の「日本人」のデータには、さほど興味がないのです。

今回のテリパラチドの論文も、興味は薄いのです。レビュアーとのやりとりで、それは感じられました。

Made in Japan の薬剤がある、ということは科学力の証明であり、誇らしいことですが、こういう側面では不利です。

ビスホスホネートに関しては、腸管吸収率が日本人で高いらしく、半量でも白人と同等の効果と考えられており、それを説明しました。

また、週1回テリパラチドは「weekly high-dose teriparatide」と表現して、

high-dose teriparatideに興味のある人たちがいるのを知っていましたので、そちらに寄せました。

Study名も「TERABIT study」として、それっぽさを出しました。

日本の「臨床」論文の、もう1つの弱点は、「規模」です。

今回の論文はN=131(各群N=40程度)で、有意差がつきにくく苦労しました。

日本の医療は、「病院の集約化」ができてないため、診療の効率性だけでなく、臨床研究の規模にも影響を与えています。

論文大国となった中国ですが、その強みの一つは、圧倒的N数です。あと統計も強いように思います。

日本では多施設共同研究で解決していくことが一つの打開策かなと思われますが、私は苦手としています。

書類が煩雑で、評価項目に制限があり、データの管理や質の担保も容易でないからです。

ただ今後はチャレンジしていきたいと思っています。

Comments